はじめに

2017年6月6日午前11時15分ごろ、大洗町成田町の日本原子力研究開発機構(原子力機構)大洗研究開発センターの燃料研究棟で、プルトニウムを含む核燃料物質が入ったビニール製バッグが破裂し、現場にいた作業員5人全員の手と足などが放射性物質で汚染されました。この事件や放射線が人体に与える影響について詳しく調べています。

TOP画像引用元:http://omosirog.com/blog/shokuin_naibuhibaku

新着記事

【ヴィトックスa】増大サプリって本当に効果はあるの?悪い口コミや副作用について調査まとめ

『終物語』を無料視聴する方法は?DailymotionやPandoraは危険?あらすじ・評判まで総まとめ!

動画配信サービスのおすすめランキング【2020年最新】8社サービスを徹底比較!

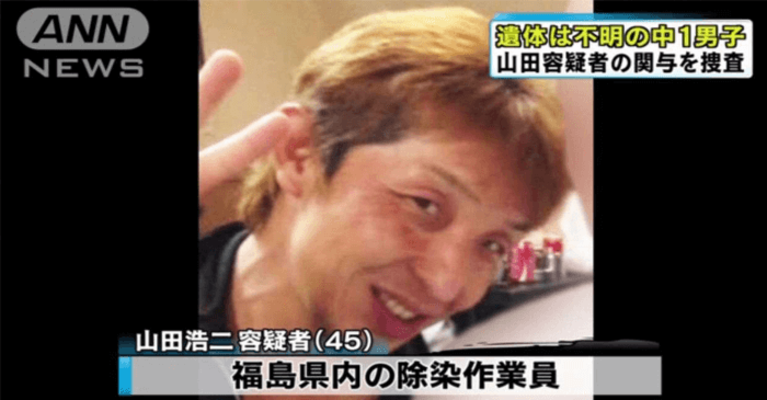

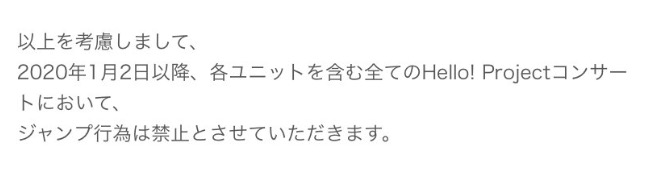

【ハロプロ】ジャンプ禁止になった理由とは...「着席観覧にしろ」「ルールを守れないバカのせい」ネット上では様々の声...

withで結婚?出会い系アプリで夫婦になる人が続出!おすすめの趣味の合う人とマッチする仕組みやリアルな結婚体験談まとめ

巨乳な芸能人の人気ランキング40選【画像付き】女優・モデル・アイドルなど隠れ巨乳まで総まとめ

目次

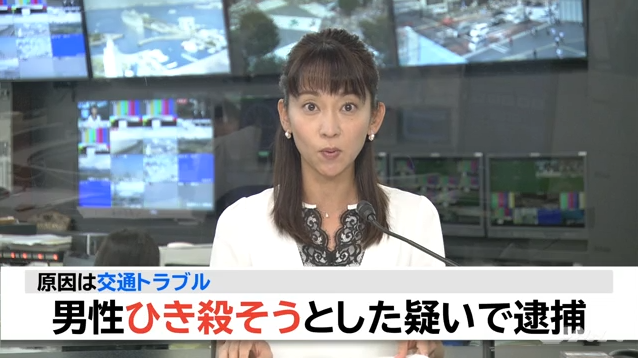

放射性物質5人汚染 大洗、原子力機構の作業員

https://www.youtube.com/watch?v=SjFBwGI_e6Q

https://www.youtube.com/watch?v=SjFBwGI_e6Q

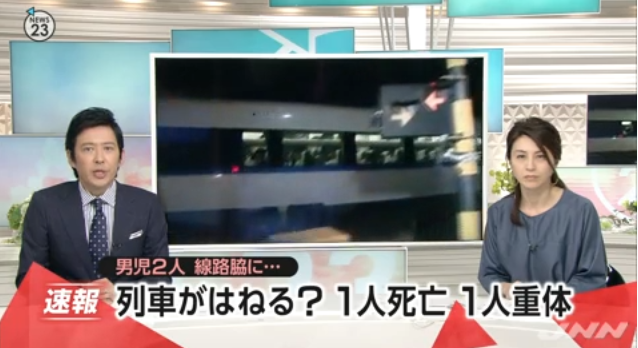

6日午前11時15分ごろ、大洗町成田町の日本原子力研究開発機構(原子力機構)大洗研究開発センターの燃料研究棟で、プルトニウムを含む核燃料物質が入ったビニール製バッグが破裂し、現場にいた作業員5人全員の手と足などが放射性物質で汚染された。

このうち3人は鼻腔内も汚染された。原子力機構は詳しい被ばく量や原因を調べている。周辺環境への影響はないとしている。

原子力機構によると、放射性物質が飛散したのは燃料研究棟の108号室。下請け業者の3人を含む20~50代の男性作業員5人が、顔の下半分を覆う半面マスクや防護服を着用して部屋に入り、核燃料物質の保管状態を調べていた。

核燃料物質は金属容器に入れられ、外側をビニール製のバッグで密封。その上で貯蔵容器内に保管されていた。作業員が貯蔵容器のふたを開けた直後に金属容器を包んでいたビニール製バッグが破裂したという。

核燃料物質は金属容器内に約300グラム入っており、その一部が飛散した。容器に近い場所で作業していた作業員ら3人の鼻腔内から最大24ベクレルの汚染が見つかった。

原子力機構は作業員が内部被ばくした可能性があるとして、除染処置をした上で、東海村村松の原子力機構核燃料サイクル工学研究所にあるホールボディカウンターで内部被ばくの有無を調べる。現場の108号室は立ち入り制限区域に設定した。

県庁で会見した同センター福島燃料材料試験部の加藤正人次長は謝罪した上で、「これまでの経験では想定できない事象」と述べた。

燃料研究棟は同センターの敷地西側に位置する。高速炉用の新しい燃料の研究開発を行うため、1977年にプルトニウムを使った試験を始めた。2013年以降、施設の廃止措置に向けた準備が進められている。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170607-00000005-ibaraki-l08

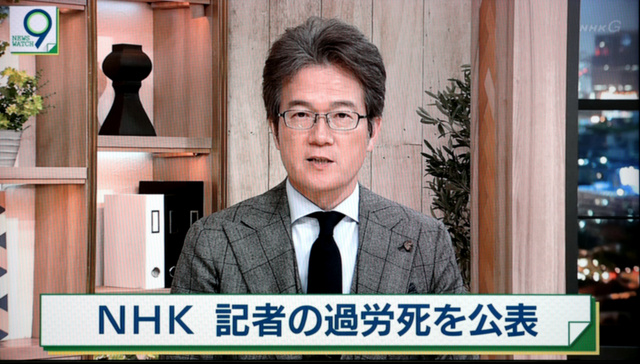

肺から2万2,000ベクレル 国内最悪の被ばく事故に

茨城・大洗町の研究施設で作業員5人が被ばくした事故で、肺から最大2万2,000ベクレル(Bq)の放射性物質が検出された。

6日、大洗研究開発センターで、核燃料物質を入れたビニールバッグが破裂し、作業員5人が汚染されたが、日本原子力研究開発機構によると、その後の検査で、1人の肺から2万2,000ベクレルのプルトニウム239が検出された。

これは、今後50年間で12シーベルト(Sv)被ばくするとみられる値で、健康に影響が出る可能性があるとしている。国内では、最悪の内部被ばく事故となった。

現在、5人の体調に異常はなく、内部被ばくを低くするための薬を投与するとともに、正確な被ばく線量を測定している。

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20170607-00000592-fnn-soci

更に情報。肺モニターで計測された2.2万Bqは、プルトニウム239とのこと。被曝防護が専門の伴委員から「肺モニターで確認されたということは、半端な状況ではない」との発言。

— 春橋哲史 (@haruhasiSF) 2017年6月7日

ざっくり計算して見たんだけど、肺で検出されたプルトニウム239が22,000 Bqってことは、比放射能が2.30e9 Bq/gなので9.6µg、単一の球形粒子と見なすと比重が19.8g/cm3なので直径およそ100µmだね。一人だけ運悪くマスクの隙間から粒子を吸い込んだのかな

— 林司@るーしゃんず (@Archangel_HT) 2017年6月7日

プルトニウム239とは

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0

半減期:2.41万年

崩壊方式:アルファ線を放出して、ウラン-235(235U、7.04億年)となる。

生成と存在

天然では、ウラン鉱石中にごく微量が存在するが、問題になる量ではない。地球上にあるものはすべて人工放射能とみてよい。

人工的には、ウランの中性子照射でつくられる。ウラン-238(238U)の中性子捕獲で生じるウラン-239(239U、23.5分)がベータ崩壊してネプツニウム-239(239Np、2.36日)が生まれ、その崩壊で生成する。

核兵器の材料と原子炉燃料として用いられる核物質である。

原子炉運転とプルトニウムの生成

原子炉を運転すると、プルトニウム-239が生成し、核分裂するとともに中性子を捕獲してプルトニウム-240(240Pu、6,560年)などが生じる。したがって、原子炉内に蓄積するプルトニウムは、いくつかの同位体の混合物である。

2年間運転後の軽水炉内にあるプルトニウムの同位体組成の一例を表1に示す。

表1 使用済み核燃料中に含まれるプルトニウム同位体組成※

![]()

生体への影響

アルファ線による内部被曝が問題になる。10,000ベクレルの不溶性酸化物を吸入した時の実効線量は83ミリシーベルト、経口摂取した時は0.090ミリシーベルトになる。その差は大きいが、原因の一つは経口摂取した時は体内に吸収されにくく、吸入した時は肺などに長く留まることにある。

http://www.cnic.jp/knowledge/2610

プルトニウムの毒性について

プルトニウムの毒性は飲み込んだ場合と吸い込んだ場合の致死量が結構違います。

— ともにゃんさん®☢隣のクラスのヤバい奴 (@TOMO_NYAN) 2017年6月7日

今回吸い込まれたのは2万2千ベクレルとの事で、重さで言うと10マイクログラム程です。致死量からは大幅に少ないですが、それにしても飛散するとはビックリしました…無事に除去の処置がされると良いのですが。 pic.twitter.com/fobhkOl5YS

pic.twitter.com

pic.twitter.com

ベクレルという単位について

被ばく事故や原子力発電所事故で耳にする「ベクレル」とは何を表す単位なのでしょうか。調べた所、ベクレル=「放射性物質が1秒間に崩壊する原子の 個数(放射能)を表す」との事。

100ベクレルの放射性物質であれば1秒間に100個の原子が崩壊し放射線を放出することを表しています。放射性物質は人間の体内にも含まれており、その量は6千~7千ベクレルと言われています。

すると今回の2万2千ベクレルという数字は通常の体内保有量の3倍近くの値となっており、かなり高い数値ですね。

日常生活で口にする機会のある、野菜に含まれる放射性物質(セシウム)のベクレルの値は以下の通りとなっています。

カブ(平均18ベクレル/kg)

キャベツ(平均15.3ベクレル/kg)

サンショウ(平均13.8ベクレル/kg)

エゴマ(平均13.7ベクレル/kg)

ギンナン(平均12.4ベクレル/kg)

放射線の健康レベルと危険レベル

http://anshin-kagaku.news.coocan.jp/anshin_level.html

http://anshin-kagaku.news.coocan.jp/anshin_level.html

代表的な放射線の単位では、人体にあたった影響量をmSv(ミリシーベルト)1mSv=1000μSv(マイクロシーベルト)と表し、物質から出る放射線の大きさ (放射能)をBq(ベクレル)と表します。

*シーベルトとベクレルの関係は、例えると部屋の電球の光の強さ(ワット数)がベクレル、部屋の明るさがシーベルトと考えると判りやすいでしょう。

今回の茨城・大洗町の研究施設での被ばく事故は暫定的に年間1.2シーベルト、50年で12シーベルトの被曝量にあたり、日本国内でここまで内部被曝した事例はないとのことです。